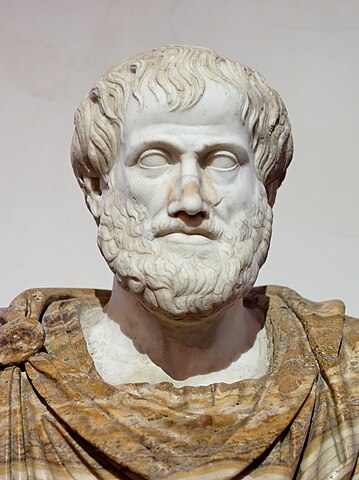

On l'appelle Aristote en français, Aristotle en anglais, et nous sommes bien les seuls à traduire son identité : en espagnol, en basque, en gallois, en allemand, on lui laisse son véritable nom: Aristoteles.

On le dit né en Macédoine en -384, et il est le fils du médecin Nicomaque, qui servait à la cour du roi Amyntas III de Macédoine, et de Phaéstis, une sage-femme originaire de l'île d'Eubée. Ses deux parents meurent quand il est jeune, et il est vraisemblablement élevé dans la maison familiale à Stagire, près du mont Athos. De -367 à -347, il suit à l'Académie d'Athènes l'enseignement de Platon. Il accepte certaines de ses idées : l'immortalité de l'âme, la nature divine des corps célestes... mais cela ne l'empêche pas de remettre en cause certaines de ses théories. Ainsi, pour Platon le plus haut degré de réalité est ce qui apparaît par le raisonnement. Pour Aristote, c'est ce qui est perçu par les sens : la raison est vide avant que les sens n'entrent en action. A la mort de Platon, l'Académie est reprise par son neveu Speussipus. Aristote quitte la ville et passe cinq ans sur les côtes d'Asie Mineure, notamment à Assos et Lesbos, en compagnie notamment du tyran Hermias d'Atarnée. Là commencèrent ses recherches sur la vie marine, et c'est aussi à cette période qu'il épouse Pythias d'Assos, nièce et fille adoptive d'Hermias d'Atarnée, vers 341. Il donne à sa fille le nom de sa femme.

Avec le naturaliste Théophraste, il se liera d'amitié et étudiera la botanique et la zoologie de l'île de Lesbos. Ils travailleront ensemble pendant plus de vingt ans. En -342, à 42 ans, Philippe de Macédoine l'appelle à Pellas pour qu'il y soit précepteur de son fils Alexandre, le futur Alexandre le Grand.

En 338, devenu veuf, Aristote prend pour seconde épouse une femme de Stagire, Herpyllis, avec qui il aura un fils qu'il nommera Nicomaque en référence à son père ; mais Nicomaque meurt jeune. Son père lui dédiera une de ses oeuvres, Éthique à Nicomaque.

Alexandre le Grand monte sur le trône en -335. Aristote quant à lui retourne à Athènes, où il fonde le Lycée - nom venant du fait que le bâtiment voisin est un temple dédié à Apollon Lycien. Il y enseigne en marchant dans les jardins en compagnie de ses élèves : cette manière d'enseigner se nomme péripatétisme. C'est à cette période qu'il compose la plus grande partie de ses ouvrages.

En -323, Alexandre meurt. L'hostilité du parti antimacédonien d'Athènes se réveille et Aristote, accusé d'athéisme et de trahison, doit quitter la ville et se réfugier à Chalcis. Il y meurt quelques mois plus tard. ses étudiants lui succède à la direction du Lycée, mais la renommée de l'école décline au profit de l'Académie. Pourtant l'oeuvre d'Aristote ne fut pas oubliée : même après la chute de Rome, il était lu à Byzance.

Le philosophe influença grandement la société d'hier et d'aujourd'hui. C'est lui qui posa les lois du raisonnement et qui fonda la logique comme instrument de précision du discours philosophique. Il partagea le domaine en trois savoirs, lesquels correspondent à des activités humaines : la création/l'art, la pratique/la morale, la théorie/la science. Il introduit une conception des phénomènes de causalité (causes matérielle, efficiente, formelle, finale) dans la nature, ce qui fonde le principe d'Aristote sur la finalité des choses : pour lui, tout obéit à un "dessein" qui nous dépasse. Cette idée, en particulier, influa sur les théologiens chrétiens du Moyen-Âge. Il lie aussi politique et éthique et expose la démocratie comme la forme de société la plus avancée, la plus haute.

En tant qu'homme de sciences, il établit une somme de connaissances dans toutes les disciplines (biologie, astronomie, physique...) basée sur l'observation et l'expérimentation. Il fixa une classification des êtres vivants en partant du principe que tout être vivant a une âme, mais qu'il existe plusieurs natures d'âmes (nutritive, sensitive, appétitive, locomotrice) et fait de l'homme un cas particulier dont l'âme est rationnelle. Ainsi bâtit-il une échelle de la Nature selon la complexité croissante de "l'âme", avec la matière inanimée, puis les plantes, les époinfes, les méduses, les mollusques... et l'homme, au sommet.

Ses travaux nous sont parvenus grâce à des traductions et des commentaires de philosophe arabes, tels Avicenne et Averroès, ou les travaux de Maimonodes. Thomas d'Aquin et Albert le Grand réintroduisent son oeuvre dans le Moyen-Âge. Ce sont les Arabes qui le surnomment "le premier Maître" ; dans l'Ouest, il est "le Professeur". Quoi qu'il en soit, Aristote restera longtemps une référence dans tous les domaines. Il est le père de la logique, de la métaphysique et de la zoologie - et Théophraste, son ami, celui de la botanique. Plus de vingt et un siècles après sa mort, son système de classification des êtres vivants guidera les classifications du 18e siècle.

Toutefois son oeuvre nous apparaît de façon fragmentée : certaines personnalités de l'Antiquité (notamment Diogène Laërce) mentionnent entre 170 et 200 de ses titres, mais seuls 47 nous sont aujourd'hui parvenus : Organon, oeuvre logique composé de six traités ; De Anima, où Aristote cherche à cerner le fonctionnement de la conscience ; Parva Naturalia ou "Petits Traités d'Histoire Naturelle" ; Physique ; Métaphysique ; Traités sur les animaux ; Du ciel ; De la génération et de la corruption... Mais ces textes semblent n'être que de pâles reflets de la qualité des textes disparus : pour Cicéron, "Si la prose de Platon était d'argent, celle d'Aristote était une rivière d'or".

Citations

Ce ne sont pas les lièvres qui vont imposer des lois au lion.

La métaphysique est la science des principes et des causes de l’être considéré en lui-même, comme simple être.

Dieu est un acte pur ; il est la pensée de la pensée.

Si l’homme est petit par son volume, il l’emporte de beaucoup sur tout le reste par sa dignité.

La nature entière est mise en mouvement par un premier moteur immobile.

L’homme est un animal politique.

Sources : History, Antikforever ; Les classes de la BNF ; Larousse

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire